能登へ

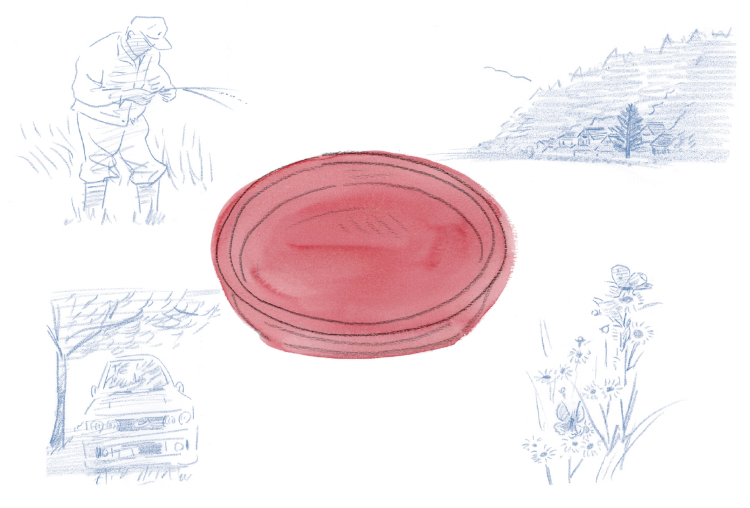

ボクの家には一枚のパン皿がある。

朱漆で塗られた木製のパン皿は、品よく「ただそこにある」という趣だが、手に取ると程よい重さと手触りで、「使う物」としての魅力を身体で感じられるもの。そこに載せられているのがパンであろうと果物であろうと、ボクはきちんと食べ切らなくちゃと思うのだ。

輪島の塗師(ぬし)、赤木明登さんのパン皿が我が家にやってきたのは18年前。渡辺満里奈さんが結婚された際の引き出物としてだった。満里奈さんの食にまつわるエッセイの挿絵を担当していたボクは、彼女から届く「美味しい」原稿にたまらず、書かれた店に駆けつけ、食べた印象を絵にしていた。あるとき赤木さんの工房も紹介され「行かなくっちゃ」と思うも、18年。

ボクは美しいパン皿を作った人に会うために能登を目指す。

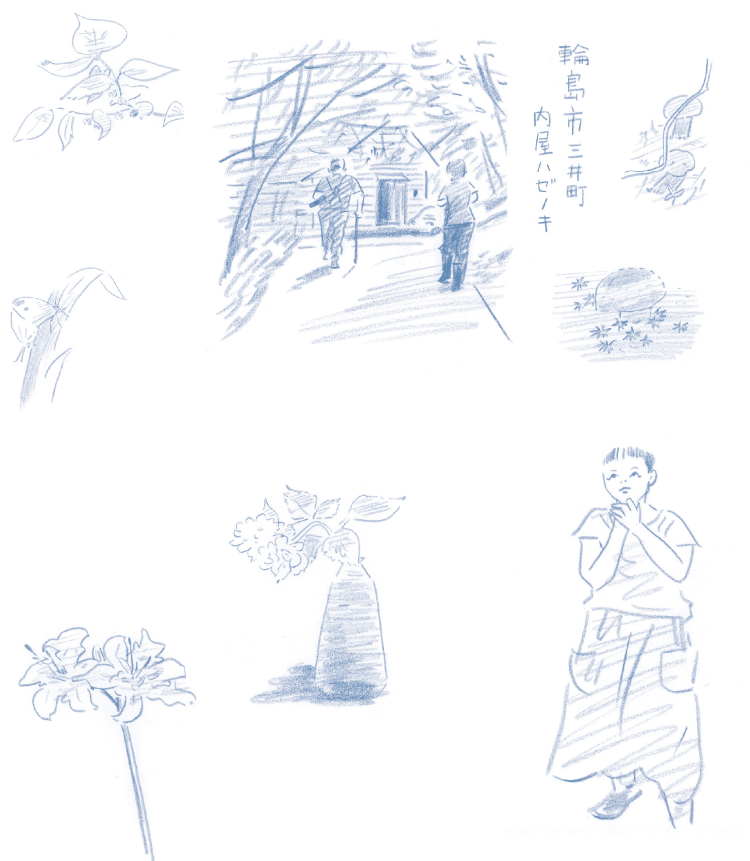

赤木さんの工房は連なる里山の奥にある。1988年、バブル期の東京での編集者の職を離れた赤木さんは、なぜここを選んだのだろう?ボクは空港から工房までの道の半分を車で移動し、残り4㎞は歩いてみることにした。農家の屋敷はこの地に生きる合理的なデザインだからだろう、大地から自生しているように里山と調和している。美しい田んぼに出会い、なにか調べているおじさんに声をかけると、「幼穂(ようすい)を見て肥料のやり方を考えてる」とのこと。本当に美味しい米を作るには、昔ながらのやり方じゃなくちゃダメだって。そんな田んぼの周りの雑草は綺麗に刈り取られ、しかし小さな花は残され、蝶々が舞っていた。

赤木明登うるし工房

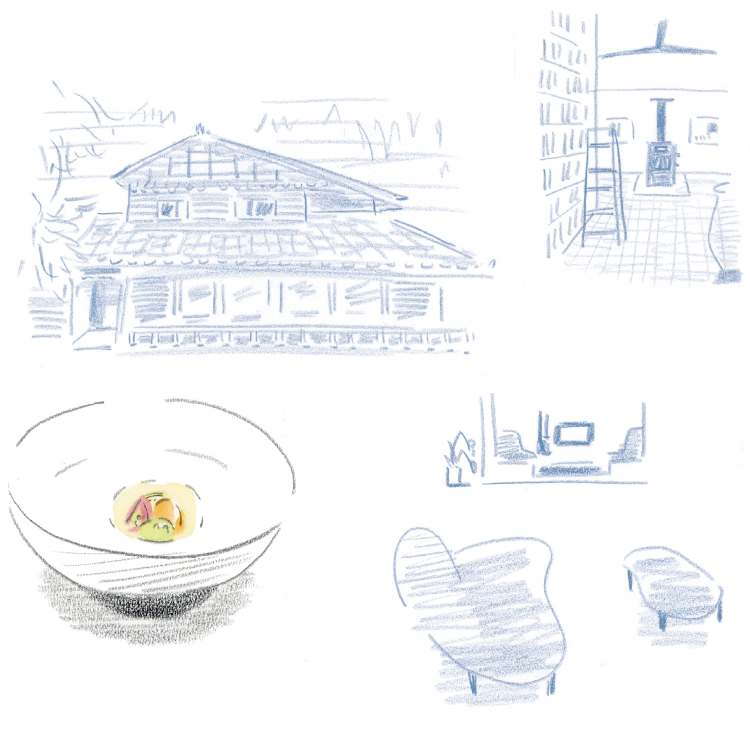

赤木さんの工房に着くと、すぐに案内が始まった。塗りの基礎はもちろん、今は女性が主流になったお弟子さんの紹介など、ユーモアたっぷりに語られる。お弟子さんたちは機微に触れ、塗りにまつわるあれやこれやを実演して魅せてくれた。大きく取られたガラス窓からのブナ林の柔らかな光が、工房を優しく包んでいる。紫外線に弱い漆を扱う工房は「薄暗く息をひそめた場所」のイメージだが、赤木さんはUVガラスを使うことで、働く環境を優しく美しい場所に更新させているのだ。

こんな場所で生まれたパン皿だからこそ、それを使う人の暮らしが優先された「何か美しきもの」としての魅力を感じるのだろう。そんなボクの感想に「もともと漆樹液が完璧だから、取りこぼす方が大きい」「ボクは漆を取りこぼさないことを一番に考える」との答えが返ってきた。ひとつの器を作るには、その手前に荒型や木地、上塗りなどを専門に行う職人が存在し、最後に赤木さんが施す本塗りで「赤木さんの器」が生まれる。赤木さんの「こんな器を作りたい」という思いは、たとえば木材を器の形に整える職人に対し、仕上がりの寸法を細かく伝えると共に、手の平に収めた際の感覚などを「言葉」で伝える必要がある。その言葉には人としての色気やユーモアが生きている必要があるのだろう。

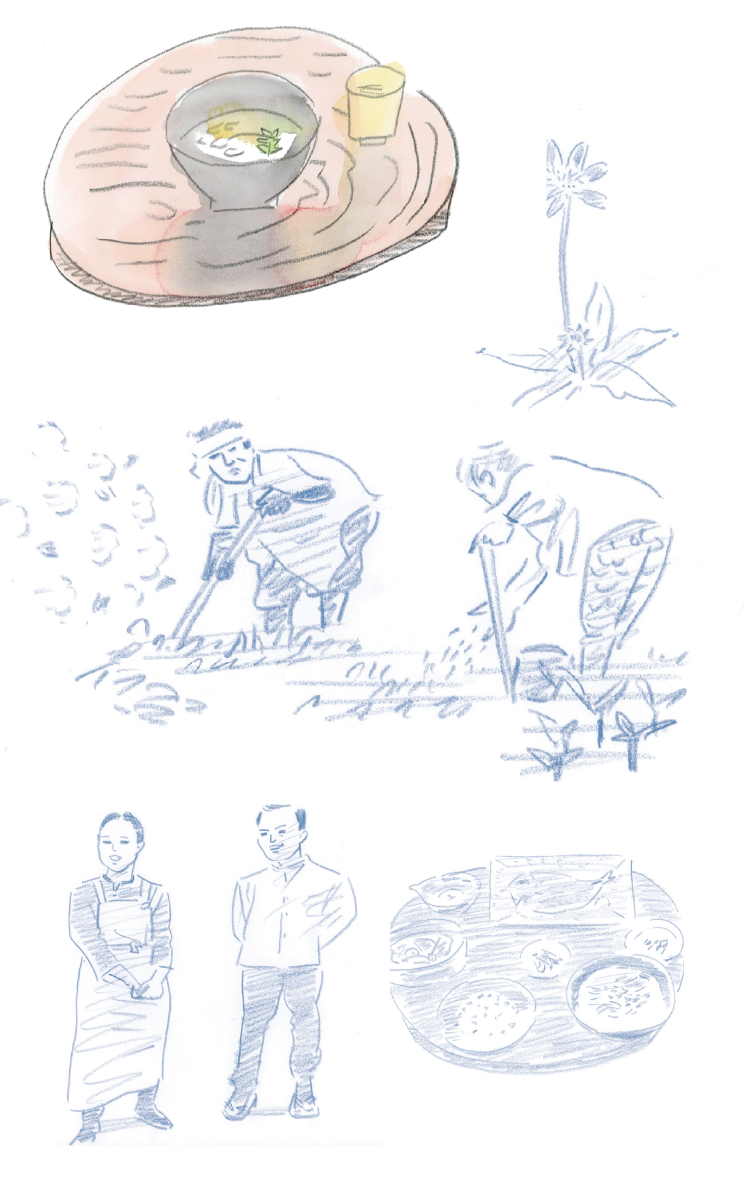

お昼を誘われ、赤木さんのパートナー智子さんやお弟子さんといただく。みんながテキパキと動き美しく整えられたテーブル、大ぶりの器にたっぷりの素麺。智子さんから投げられた絵についての質問につい熱く答えてしまうと、今度はお弟子さんから質問が返ってくる。

食事が終わると赤木さんから散歩に誘われた。上海で赤木さんの美意識を知り、能登に移住した編集者のイーウェンさんも一緒。草木をかき分け登る山道は「ここはボクが毎日歩いてできた道」だって。気になるものを見つけると写真に収める赤木さん。「あれはオカトラノオ」「このキノコの形おもしろいね〜」「先週までドクダミの白がきれいだった」などなど、昨日とは違う自然の一瞬を見つけては、言葉にして、写真に収める。ここに着いてからずっと聞こえてくる豊かな会話、もしくは自然の力を工房に取り込もうとするアイデアなど、すべては「創作に必要なものは、人からも自然からも取りこぼさない」そんな哲学に裏付けられているのだろう。そうして生まれたひとつの器の周りには、「人が居て良い場所」としての余白が生まれ、ボクはそれを求めここまでやって来たのか?

茶寮杣径(そまみち)

この日の宿にオーベルジュ〝茶寮 杣径〟をご紹介いただいた。もともと赤木さんが工房を訪れるお客様のゲストハウスとしていた古民家を、美しくリノベーションし、能登を堪能できるレストラン宿としてオープンさせた場所だ。車で送ってくれたイーウェンさんは、来日当初ここに寝泊まりし、工房まで2時間の道のりを歩いて通っていたそうだ。「歩いて2時間?」そんなボクに「楽しかった」と笑いながら答える彼女。

「杣径(杣道)」とは「山で働く者の歩いた跡にできる細い山道」のことであり、それは赤木さんや赤木さんを囲む人たちの足跡と重なる。

杣径のシェフ、北崎裕さんの料理は、素材に対して最低限の足し算と大胆な引き算から生まれる。ここでグルメレポートみたいなことは避けるが、たとえば小口にカットされた4種類のトマトの歯応えから味わいまで、今でも明快に思い出すことができる。これだけ「食べた」記憶が鮮明なのに、ボクは終始リラックスしていて、仕事を終えて来られた赤木さんとの会話も、さらに楽しい。

次の朝、前夜の余韻と共に里山を歩き、目に入る美しきものを一つひとつ記憶してみる。

帰ると山椒のスープが用意されている。この一杯で今日が始まる。朝食の鯵の干物がとても美味しくて尋ねると、生産者さんと何度も試作を重ねたものだって。ちょっと心で泣きながら食事をしていると、宿の仕事全般を担う佐野こいとさんが、「ここで働く物語」を語ってくれた。お父様との別れ、赤木さんや北崎さんへのリスペクト。彼女は自身を語るが、それはボクが心に収めた能登を磨いてくれるように思えた。

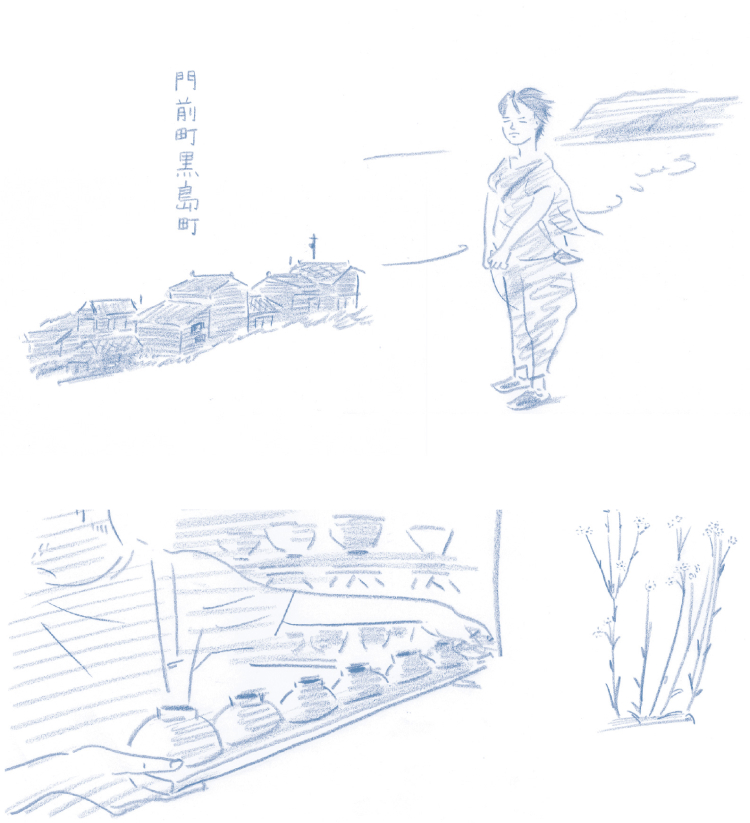

イーウェンさんが空港まで送ってくれるって。その途中、能登の海を見て、昼メシを食べさせてくれ、滝も見た。

バブルの喧騒を避け移住された赤木さんは、35年後に会ったボクを取りこぼすことなく、心を愛しき能登色に染めてくれた。

小池アミイゴ/イラストレーター。 書籍や雑誌、広告等の仕事に加え、クラムボンのアートワークなど音楽家との仕事多数。日本各地を巡り、地方発信のムーブメントをサポート。より小さな場所で唄を手渡すようなLIVEイベントや絵のワークショップを重ねる。2022年、『はるのひ:Koto and his father』(徳間書店)にて第27回日本絵本賞を受賞。

小池アミイゴ/イラストレーター。 書籍や雑誌、広告等の仕事に加え、クラムボンのアートワークなど音楽家との仕事多数。日本各地を巡り、地方発信のムーブメントをサポート。より小さな場所で唄を手渡すようなLIVEイベントや絵のワークショップを重ねる。2022年、『はるのひ:Koto and his father』(徳間書店)にて第27回日本絵本賞を受賞。